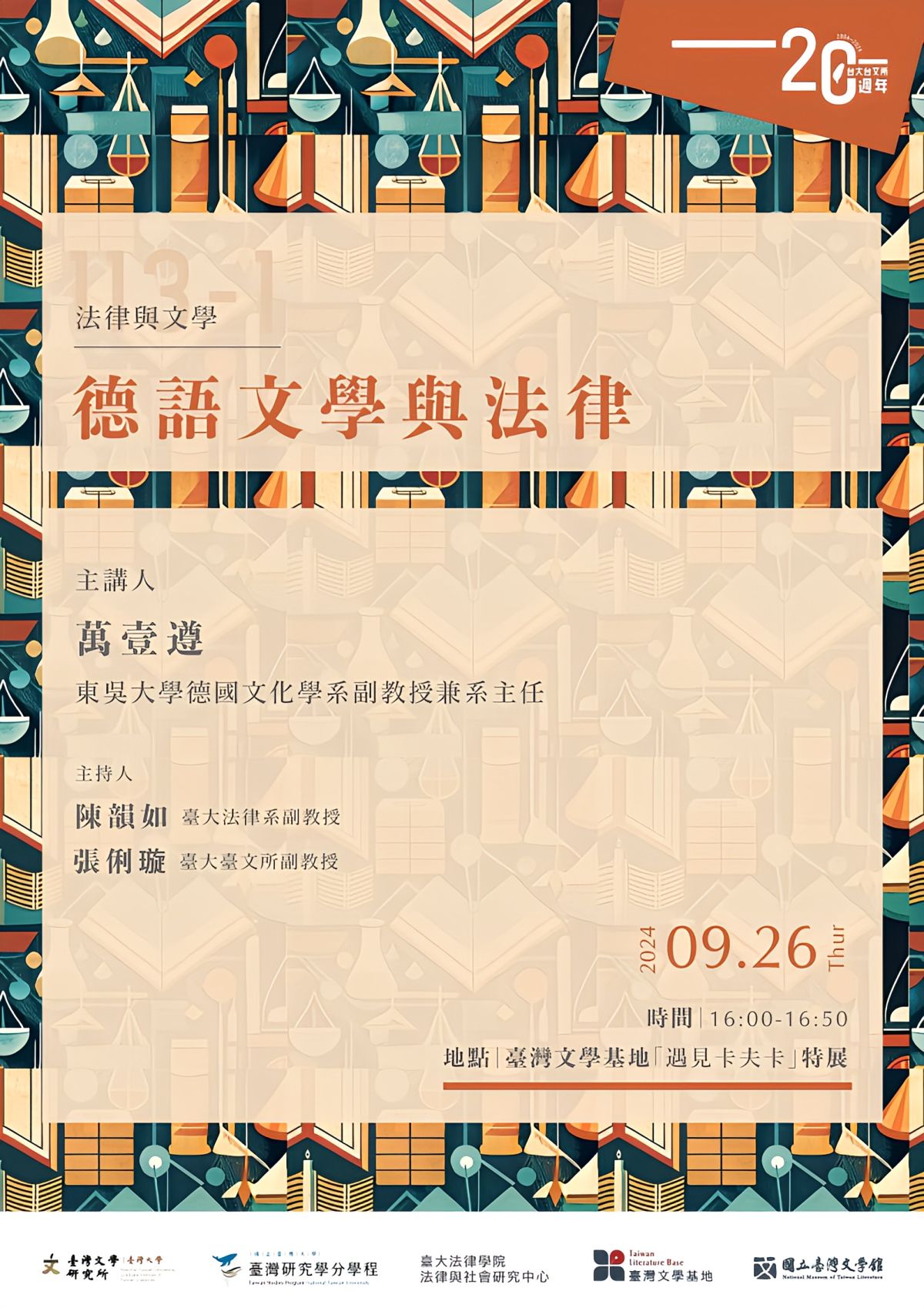

臺大法社中心、臺大臺灣文學所、臺灣研究中心,邀請東吳大學德國文化學系萬壹遵副教授兼系主任,舉行「德語文學與法律」講座。

歡迎同學踴躍前往聆聽!

2024年9月26日「德語文學與法律」講座側記

適逢二十世紀最具影響力的德語作家卡夫卡 (Franz Kafka, 1883-1924) 逝世一百週年,捷克文化經濟辦事處、台北歌德學院以及臺灣文學基地,於2024年9月14日到10月13日期間,於臺灣文學基地創作坊舉辦「遇見卡夫卡特展」 (“Kafka in Taiwan”) 。卡夫卡不僅對世界現代文學有著深刻的奠基意義,其作品內在更與社會、政治和法律等主題密切相關,至今仍然閃爍著其豐富意涵,等待更多的閱讀與重新詮釋。本所張俐璇老師聯同臺大法律系陳韻如老師,藉著「法律與文學」課堂機會,帶領同學在2024年9月26日下午,於臺灣文學基地參與演講。是次活動非常榮幸邀請到東吳大學德國文化學系副教授兼主任,亦是本年出版《變形記及其他:卡夫卡中短篇小說選》的譯者萬壹遵老師,為同學們帶來主題為「德語文學與法律」的精彩講座。

「德語文學與法律」的三個觀看方向

在本場講座的前半部分,萬老師從相對宏觀的脈絡談起,為同學們引入關於「德語文學與法律」這個主題的思考角度。萬老師首先提到,在德語地區的傳統,文學家修讀法律的情形甚為普遍。對貴族階級而言,若不希望從軍,或躋身官場,基本上就只剩從事法律行業一途;而對市民階級而言,修讀法律亦是出人頭地的門徑。因此,許多作家基於家庭期許或社會風氣等因素,而會觸碰甚或置身在法律場域之中;與此同時,在他們的作品當中,故亦可以看到許多跟法律問題息息相關的部分。

從此前提切入,萬老師提出了「德語文學與法律」的三個觀看方向。第一,是自18世紀以來的「文學人類學」(Literarische Anthropologie) 。從啟蒙時期以後,宗教權威不再是社會價值的決定者,人本意識繼而走向歷史發展的高峰,然而當時的法律運作機制按照萬老師所言,卻並未非常準確地關懷到「人是甚麼?」的問題。因此,在法律相關的處境地下,關於「人是甚麼?」的種種拷問,便自然匯聚於文學家的筆下。第二,「人與法定之法」 (Mensch und das gesetzte Gesetz) 。由於人本意識的興盛,現代社會中的個體自由問題,受到了西方人類歷史上前所未有的關注。而這樣的一種個體思想潮流,在萬老師看來,則必然會與具備某種自主邏輯的既定法律,產生互動的張力,而這些張力正正亦多處體現於德語文學的傳統中。第三,「法律超於正義」 (Recht jenseits der Gerechtigkeit) 。在德文中,「das Recht」一詞意義非常複雜,可以同時具備法律、正義、權利等意思。萬老師在此正是企圖詢問,現代社會的法律系統,與正義系統、權利系統之間,是否存在同等,甚或同義的關係?有沒有可能出現符合法律,然而不符合正義的弔詭狀況?萬老師指出,這三個觀看方向,或說三重問題,在不同的歷史時期都以不同的方式回歸。而以下,他便從更具體的例子出發,向同學們展現他關於「德語文學與法律」命題更深入的心得。

寫在法的門前,人是甚麼?——以五位作家為例

第一位是席勒 (Friedrich Schiller, 1759-1805) 。按萬老師理解,席勒在書寫中所面對的最嚴肅問題,即是來自康德(Immanuel Kant, 1724-1804) 哲學人類學的纏繞:人是甚麼?人的尊嚴 (Ehre) 在法的面前,到底又意味甚麼?席勒藉由書寫,對於其時法官只依照律法書,而不就人的心靈進行判決的狀況,展開了深刻的拷問與批判。第二位是克萊斯特(Heinrich von Kleist, 1777-1811) 。萬老師指其以書寫所處理的法律懸難在於,法律判決與正義公道的距離。法如何公道地處理人與人之間的犯罪行為,以及法律權力與施法者在位置上的疊合,構成了克萊斯特回到關於「人」本身展開書寫的問題場域。第三位是卡夫卡。萬老師指其書寫的獨特意義在於,犯罪與沒犯罪、正義與不公之間的邊界,在文學敘事中被模糊處理,取而代之被表達的是,在法的門前,人的被動狀態。第四位是施林克 (Bernhard Schlink, 1944-) 。這位作家從業律師身分,藉由更專業的行業知識,嘗試繼續處理前人無法回答的「大哉問」。第五位是席拉赫 (Ferdinand von Schirach, 1946-) 。透過創作各式各樣的參與式劇場,設計觀眾在投票判決劇情走向之際,讓他們反思判決結果的偶然與相對,以及法律與正義、「成為人」與「服從法」之間的張力。

萬老師的講座終止於兩個延伸問題。第一,屬於人類學(或「人學」)本身的問題:個人在社會中,到底更接近作為「個體」 (individual) 還是「個位」 (person) ?換言之,個人到底是一個不可分割的獨立體,還是在各種功能面具拉扯之間,自我閹割的結果?第二,則是關於人與法律的關係:如在德文中,除了上述提到的「das Recht」,更準確指向「法律」一詞的「das Gesetz」,本身就具備定制的意思,那麼,法律的概念到底如何回應「人」概念本身的流動特質?相信經過萬老師在這場精彩演講中,所提供這些聚焦於「德語文學與法律」的觀看方向與延伸問題,不僅能讓同學們對德語文學有更豐富的理解,對法律概念有更深刻的思考,亦有助於我們重新回到臺灣文學與法律的場域,展開更進一步的「在地追問」。

側記撰稿人:勞緯洛(臺大臺文所碩士生)